- Por Maria Berbara

Imagem: Museu do PradoA ideia de representar a morte através de um esqueleto segurando uma ampulheta não é, como se poderia pensar, medieval. Essa imagem, assim como a de cadáveres decompostos assombrando vivos, surge no século XIV europeu e se torna frequente nas primeiras décadas do século XVI – na mesma época, portanto, em que Michelangelo realiza as espetaculares pinturas no teto da Capela Sistina, Rafael recria a claridade serena da Escola de Atenas e Leonardo Da Vinci sonha com o protótipo de máquinas voadoras e submarinas.

Imagem: Museu do PradoA ideia de representar a morte através de um esqueleto segurando uma ampulheta não é, como se poderia pensar, medieval. Essa imagem, assim como a de cadáveres decompostos assombrando vivos, surge no século XIV europeu e se torna frequente nas primeiras décadas do século XVI – na mesma época, portanto, em que Michelangelo realiza as espetaculares pinturas no teto da Capela Sistina, Rafael recria a claridade serena da Escola de Atenas e Leonardo Da Vinci sonha com o protótipo de máquinas voadoras e submarinas.

Um dos maiores mitos construídos em torno do Renascimento é o de que foi um período otimista, alegre e solar, em oposição às “trevas” medievais. Longe disso. A percepção aguda da passagem do tempo herdada da tradição clássica, somada a uma consciência histórica particularmente sensível, povoou a literatura e as artes visuais de imagens tristes, mórbidas ou melancólicas, nas quais a morte e a velhice obscurecem a alegria de uma juventude breve demais.Em 1527, o imperador Carlos V de Habsburgo, do Sacro Império Romano-Germânico, comanda o saque de Roma. Durante três dias a cidade eterna é atacada, pilhada e selvagemente destruída: edifícios são queimados, obras de arte e livros são extraviados, a guarda suíça é praticamente dizimada. Entre a população civil, calcula-se que se tenham perdido ao menos 6 mil vidas somente nos primeiros dias. Mesmo quando Carlos V ordena o fim do saque, Roma permanece ocupada por soldados por mais oito meses. A abundância de corpos insepultos favorece a erupção de uma epidemia de peste. Alimentos e água limpa tornam-se bens escassos. Desde o surgimento dos primeiros discursos sobre o Renascimento, Roma vinha personificando no imaginário humanista a grandeza da urbe imperial rediviva e o renovado poder vaticano. O saque colocou à prova essas associações, acentuando um sentimento de profunda melancolia. Após 1527, a imagem das ruínas antigas já não evoca tanto o passado clássico, mas sim exprime um sentimento de desolação ante a percepção da vitória definitiva do tempo sobre o homem e todas as suas realizações.Entre 1538 e 1540, o pintor e humanista português Francisco de Holanda (ca. 1517-1585), então residente em Roma, faz desenhos que reproduzem pinturas, esculturas, monumentos e fortalezas da cidade, compondo o chamado Álbum dos Desenhos das Antigualhas(também conhecido como Álbum do Escorial). Entre esses desenhos, porém, Francisco incluiu o que parece ser uma alegoria da Roma decaída. Concebida como a quintessência alegórica do mundo clássico, a cidade é representada como uma jovem mulher parcialmente nua, usando uma coroa sobre a qual descansa um cenário de ruínas. Seus braços pendem inermes e a mão direita segura um espelho. Ao fundo, aparecem os esplendores de outrora: o coliseu, a coluna trajana, o obelisco vaticano. Na parte inferior do desenho lê-se a frase Non similis sum mihi, isto é, “Não me pareço comigo mesma”, que contrasta dolorosamente a glória do passado com a miséria do presente.Mesmo antes do saque, a presença da morte já permeava a arte europeia. Uma forte veia de arte macabra percorre diversas regiões até ao menos os anos 1550, vinculada à difusão de estampas anatômicas, nas quais a beleza plástica do cânone antigo e da teoria das proporções está associada à evidência moral da morte. Talvez o livro anatômico mais influente do século XVI tenha sido De humani corporis fabrica (ou simplesmente Fabrica), publicado pela primeira vez em 1543. Obra do médico belga Andrea Vesalius (1514-1564), é composto por uma série de estampas – realizadas, provavelmente, por Stephen van Calcar, discípulo de Ticiano – representando os diferentes sistemas de funcionamento do corpo humano, como o esquelético, o nervoso e o vascular. Naquela que é, talvez, a imagem mais célebre do livro, um magnífico esqueleto apoia melancolicamente o próprio crânio em uma das mãos enquanto, ao modo de um Hamlet, parece monologar pousando a outra mão em um crânio sobre uma tumba onde se lê a inscrição latina: Vivitur ingenio, caetera mortis erunt, ou seja, “O engenho vive, todo o resto é mortal”. Se a morte de todas as coisas é certa, a estampa parece indicar como possível via de superação a realização intelectual, o “engenho”.Com conotação muito mais sombria, o esqueleto-morte é representado em diversas estampas do mestre alemão Albrecht Dürer (1471-1528). Em uma delas, um jovem casal, belo e bem vestido, conversa serenamente em primeiro plano, enquanto, ao longe, escondida atrás de uma árvore, espreita a morte – representada por um esqueleto erguendo uma ampulheta. O sentido da representação não poderia ser mais claro: memento mori, “lembra-te da morte”. A mensagem funciona como uma advertência moralizante: enquanto nos deleitamos com os prazeres mundanos, a morte se aproxima, e haveremos de ser julgados pelo que fizemos ou deixamos de fazer enquanto tivemos a oportunidade de nos dedicarmos à vida espiritual e à reflexão sobre a morte, em vez das delícias dos sentidos.Na mesma tradição do memento mori trabalha o discípulo de Dürer, Baldung Grien (ca. 1484-1545), acrescentando, porém, o elemento erótico: em uma de suas mais famosas telas, a morte abraça uma jovem que, coberta apenas por uma leve túnica, chora enquanto se sabe arrastada para o túmulo. Baldung Grien retoma aqui o motivo de A Morte e a Donzela, isto é, o contraste brutal entre o momento de maior florescimento da vida e o aspecto mais repulsivo da morte, representado por um cadáver em avançado estado de putrefação. O fato de, na língua alemã, a morte ser um substantivo masculino – der Tod – sem dúvida contribuiu para a criação dessas obras extraordinárias nas quais o amor, o sexo, o tempo e a morte soam como notas dissonantes, mas complementares, na dramática sinfonia da existência.A fusão entre o erótico e o necrótico aparece em diversos outros artistas renascentistas, muitas vezes sob a forma da vanitas. Para o historiador de arte Jan Bialostocki, uma das ideias filosóficas mais difundidas universalmente é a de que todos os bens, inclusive (ou sobretudo) a vida, são transitórios. Esta ideia está presente em distintas culturas visuais, e de modo muito forte no Renascimento. Vanitas vanitatum omnia vanitas, “vaidade das vaidades, tudo é vaidade”, lê-se no Eclesiastes. A expressão deu origem ao gênero iconográfico vanitas, caracterizado justamente por contrastar a vida e a morte de modo a evidenciar a fragilidade da primeira. Com frequência, a vanitas é uma natureza-morta que reúne, por exemplo, frutas, livros ou objetos científicos e símbolos da transitoriedade da vida, como a vela, a bolha de sabão ou a própria caveira. Em outros casos representa-se uma jovem segurando um espelho, ou então uma pessoa jovem, um velho e uma criança – aludindo às três idades do ser humano, como fizeram, além de Baldung Grien, Ticiano e Giorgione.O Renascimento, portanto, está longe de ter sido um período de explosivo otimismo, como muitas vezes somos levados a crer por uma construção histórica enraizada no século XIX. Ele não foi uma “nova era” totalmente desvinculada do passado medieval. Nenhum momento histórico está perdido no tempo e no espaço, mas se relaciona de modo orgânico com aquele que o precede. A passagem do tempo, a fragilidade da vida, a inexorabilidade da morte, o fim de todas as coisas e o temor do que nos aguarda quando toda a matéria se tiver convertido ao pó geraram sentimentos que em poucos momentos históricos estiveram mais presentes do que durante o que se convencionou chamar de Renascimento.Maria Berbara é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e organizadora de Renascimento italiano, ensaios e traduções (Nau Editora, 2010).- Retirado de: http://www.rhbn.com.br/secao/perspectiva/renascer-para-a-morte

terça-feira, 3 de dezembro de 2013

Renascer para a morte

segunda-feira, 25 de novembro de 2013

EU MAIOR (Higher Self)

Um filme que nos apresenta grandes questões sobre a vida, o autoconhecimento e a busca da felicidade. Bom filme e boas reflexões.

sexta-feira, 8 de novembro de 2013

Guia do Renascimento para o Século XXI

Por Lorenzo Mammì

Figuras históricas perdem seus contornos quando se tornam valores absolutos e até sua própria existência chega a ser posta em dúvida. Caso exemplar é o de William Shakespeare, cuja importância cresceu tanto que, a partir do século 18, começou-se a questionar se ele era realmente o autor de seus dramas. Algo semelhante aconteceu com o Renascimento. De início, o termo indicava a arte produzida na Itália entre os séculos 15 e 16, exemplar para todos os artistas que se seguiram. Em meados do 19, quando começava a perder força como paradigma estético, assumiu um significado muito mais amplo e indeterminado. Na História da França de Jules Michelet (1855), passa a indicar uma época inteira, entre a Idade Média e a Moderna. Em 1860, o historiador suíço JacobBurckhardt publica A Cultura do Renascimento na Itália, em que “homem do Renascimento” se torna uma categoria antropológica, um modelo de vida. E aí começam os problemas.

Existiu mesmo um “homem do Renascimento”, bon vivant e esclarecido, em oposição a um “homem da Idade Média”, carola e retrógrado?O holandês Johan Huizinga, em seu Outono da Idade Média (1919), que pretendia ser uma resposta a Burckhardt, afirmava que não: o século 14 foi o último da Idade Média. Modernidade mesmo, só com a Reforma Protestante, a partir de 1517. É verdade que Huizinga se baseava principalmente na arte flamenga, que teve uma floração extraordinária na mesma época da italiana, mas que não foi tão radical em sua oposição ao gótico. Contudo, a questão, posta nesses termos, é irresolúvel: sempre será possível encontrar traços modernos na cultura medieval, ou medievais na renascentista e mesmo na moderna.

A periodização proposta por Michelet também encontra dificuldades. Os limites de um período histórico costumam ser marcados por fatos concretos, de datação consensual. Em arte, as transições são muito mais fluidas: ao se considerar a volta ao naturalismo, inspirada nos antigos, como a característica principal da arte renascentista, por que não remontar até a pintura de Giotto, entre os séculos 13 e 14? Se, inversamente, o essencial for o culto do antigo (que acarreta uma volta ao naturalismo), por que então não recuar mais uma geração, até escultores como Nicola Pisano ou Arnolfo di Cambio, que se inspiraram na estatuária e nos baixos-relevos clássicos? Aliás, já no século 12 e fora da Itália, as esculturas da catedral de Chartres, na França, são bastante naturalistas, próximas da arte antiga. Começa-se a falar, então, de um Renascimento do século 12. Antes ainda, de um Renascimento otoniano dos séculos 10 e 11 (dos nomes dos imperadores alemães Oto I, II e III); e de um Renascimento carolíngio, à corte de Carlos Magno, no século 9. Seguindo essa lógica, a Idade Média praticamente desaparece.

Com Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental (1957), o historiador da arte alemão Erwin Panofsky tentou pôr ordem nessa proliferação de renascenças: o que distingue o Renascimento italiano das retomadas anteriores, segundo ele, é a consciência de que o antigo já não existe, da necessidade de recriá-lo. Os reis medievais pretendiam ser imperadores romanos; os papas, descendentes diretos de Pedro. O reaproveitamento de um imaginário clássico, nesse contexto, era um sinal de continuidade. Para os renascentistas, ao contrário, a Antiguidade era uma cultura que deveria ser desenterrada após séculos de esquecimento: mais do que redescobrir o antigo, o Renascimento inventa a Idade Média. A tese de Panofsky resolve o problema satisfatoriamente. Pelo menos se admitirmos que a referência ao antigo não é um critério suficiente para caracterizar uma obra como renascentista.

Afinal, o que faz da arte italiana dos séculos 15 e 16 algo tão especial? Talvez seja melhor deixar de lado as teorias gerais e ver o que os artistas da época e os intelectuais próximos a eles achavam do que estava acontecendo. Leon Battista Alberti, o teórico mais importante da primeira fase do Renascimento, os identifica por nome no prólogo de seu tratado Da Pintura (1436). É um grupo bem pequeno, todos florentinos: Filippo Brunelleschi, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia e Masaccio. Foram eles, segundo o teórico, que fizeram reviver uma arte que, como a antiga, se inspirava diretamente na natureza. Mas enquanto os antigos tiveram muitos mestres para imitar, eles precisaram reinventar. “Nós”, diz Alberti, incluindo-se no grupo, “descobrimos artes e ciências jamais ouvidas e vistas.”

Antonio Manetti (se ele é, como tudo indica, autor de Vida de Filippo Brunelleschi, por volta de 1485) define esses inventores como “mestres de artes mistas e de engenho”. Artes, na Florença da época, eram as corporações de artesãos e comerciantes que governavam a cidade desde o século 14. Além delas, com maior prestígio (se não com maior poder), havia as artes liberais, que se aprendiam pelos livros e não pela experiência prática. Os “mestres de artes mistas” não eram uma coisa nem outra. Já não se identificavam com o saber artesanal das corporações, transmitido de pai para filho; tampouco com o saber escolar dos acadêmicos. Buscavam conhecimentos empíricos, quando necessário (engenharia, fundição dos metais, fabricação de cores), embora não se restringissem a nenhuma das profissões tradicionais. Em sua maioria, não liam latim, mas dispunham de tratados de ótica e geometria traduzidos e consultavam cientistas e matemáticos sempre que fosse preciso. Eram leitores vorazes da nova literatura em vulgar (Dante, Petrarca, Boccaccio) e estudavam história. A cultura deles se definia em função dos projetos em que estavam envolvidos – uma igreja, um monumento, um quadro. Enfim, não eram nem artesãos nem filósofos. Pela primeira vez na história, eram artistas.

Manetti descreve esses inventores depois de um jantar em 1409, sentados em volta de uma lareira, enquanto “ora privadamente, ora todos juntos, discutiam coisas variadas e agradáveis, conferindo entre eles a maior parte de sua arte e profissão”. As corporações de ofício guardavam seus procedimentos como segredos, os acadêmicos falavam de uma cátedra. Eles trocavam ideias. Não adianta procurar um traço, um estilo igual para todos: cada um era portador de uma maneira singular de conhecer e descrever o mundo – e isso também é novidade. Tinham, porém, um método em comum.

No começo, a questão primordial foi a racionalização do espaço. A perspectiva central, cujas regras “científicas” foram elaboradas por Brunelleschi, é aplicada não apenas à pintura, mas também à escultura (os baixos-relevos de Donatello, Ghiberti e Della Robbia), à arquitetura (proporções que levam em conta a visão a distância), à reurbanização das cidades (as praças e avenidas em perspectiva). Até os mapas que o navegador Cristóvão Colombo utilizou foram elaborados por um matemático florentino, Paolo dal Pozzo Toscanelli, com base nos princípios que apreendera com Brunelleschi. Já no fim do século 15, no entanto, os artistas começam a se interessar mais por literatura, filosofia e história do que por ótica e geometria. Filippo Botticelli frequenta filósofos cujas teorias são reconhecíveis em suas obras. Andrea Mantegna consulta historiadores e coleciona antiguidades para elaborar suas composições. Os três grandes que marcam a transição para o século 16, Leonardo, Rafael e Michelangelo, já são plenamente artistas filósofos. Daí para frente, a arte estará mais interessada na expressão do pensamento em imagens do que no conhecimento objetivo do mundo. Começa a se diferenciar da ciência experimental, que nascera junto com ela nas conversas em volta da lareira – as duas eram inicialmente inseparáveis. Ainda que tenha aparência realista, passa a privilegiar a imaginação sobre a imitação do real. Ticiano, Tintoretto e Veronese, em Veneza; Pontormo e Bronzino, em Florença, são os mestres dessa nova fase.

Enfim: houve um Renascimento, e ele começou em Florença, nos primeiros anos do século 15. Não foi iniciado por um “homem do Renascimento” em geral, mas por aqueles poucos homens que Alberti conheceu e que, provavelmente, ainda eram medievais, quanto ao resto. Não foi um renascer, mas uma invenção. A invenção da arte, como ainda hoje a entendemos.

Destaques da mostra

“ADORAÇÃO DOS PASTORES” (1525-1535), de Lorenzo Lotto - O artista veneziano (c.1480-1556) vem sendo valorizado por museus e galerias desde a década de 1950. Nesta tela, de extraordinário acabamento e um complexo traçado de linhas de fuga, cruzam-se diferentes caminhos estéticos. O tema e a composição representam o classicismo, que prevaleceu no século 15, enquanto o gestual das figuras, sobretudo das mãos, denota o maneirismo característico do 16. Em suas exuberantes cores e na intensidade psicológica dos retratos alinhados, a obra antecipa muito do estilo barroco que se seguiria. Lotto chegou a trabalhar em Roma, em decorações de palácios papais, porém morreu pobre, em parte por causa de suas posições independentes, que lhe valeram perseguições

“ASSASSINATO DE ABEL” (1550-1555), de Tintoretto - Os artistas da escola renascentista veneziana de pintura delinearam uma nova concepção da figura, em termos de gosto e da relação com a luz e o espaço. A tela de Jacopo Robusti (1518-1594), o Tintoretto, é reputada por especialistas como antecessora importante do dramático estilo desenvolvido por Caravaggio no final do século 16. Representa o momento em que Caim mata Abel. O artista ressaltou a musculatura masculina sob tensão, seguindo uma pintura de Ticiano com o mesmo tema. No centro da grande tela, de quase 2 m de largura, a mão esquerda de Abel comunica toda a sua surpresa.

“RETRATO DE ELISABETTA GONZAGA” (1504), de Rafael - Mantido na Galleria degli Uffizi, em Florença, este óleo sobre madeira retrata a esposa do duque Guidobaldo da Montefeltro, da corte de Urbino, cidade natal de Rafael Sanzio (1483-1520). Foi pintado para a coleção ducal e transportado para Florença no século 17. Célebre por sua educação esmerada e por sua fidelidade ao marido impotente (o casal adotou a sobrinha do duque como herdeira), Elisabetta foi pintada com um diadema em forma de escorpião à testa, curiosamente um animal que simboliza a traição. Ela posou para Rafael à época de seu retorno a Urbino e da restauração do poder de seu marido, que havia sido tomado por Cesare Borgia. Em 1506, Rafael retratou o duque, morto aos 36 anos, obra conservada também na Uffizi.

“ANUNCIAÇÃO” (meados da década de 1490), de Botticelli Alessandro Filipepi (1445-1510) - Apelidado Botticelli, nasceu em Florença e muito jovem foi integrado à faustosa corte dos Médici, grandes mecenas da arte renascentista. Esta obra, de coleção particular, é provavelmente da fase madura do artista. O escudo de madeira, com 86 cm de diâmetro, traz o clássico tema da visita do arcanjo Gabriel à Virgem. Ao fundo, à esquerda, vê-se a figura de Tobias, personagem do Antigo Testamento, segurando o peixe que anuncia o Salvador. Ele é conduzido pelo arcanjo Rafael, indício de que se trata de obra tardia, da época dos mais intensos estudos teológicos do pintor. No Museu de Arte de São Paulo (Masp), é possível contemplar outra pintura circular do artista, Virgem com Menino e São João Batista, da mesma década. Redescoberto pelo crítico inglês John Ruskin no final do século 19, Botticelli tornou-se fonte de inspiração para os pintores pré-rafaelitas.

“RETRATO DE SAVONAROLA COM APARÊNCIA DE SÃO PEDRO MÁRTIR” (1499-1500), de Fra Bartolommeo - Para além da maestria característica dos retratos de Baccio della Porta (1472-1517), o Fra Bartolommeo, a obra respira um rico contexto histórico. Por anos, o filósofo e padre dominicano Hieronymus Savonarola (1452-1498) eletrizou Florença com seus sermões radicais, que condenavam a liberalidade da corte dos Médici. O pensador arrojado desafiou o papa Alexandre VI, sendo excomungado e enforcado por heresia. Muitos tomavam-no por santo, caso de Fra Bartolommeo e Boticcelli. O filósofo foi retratado com a ferida causada ao apóstolo Pedro, mas com a verdadeira fisionomia de Savonarola, que estudiosos também associam à de Judas Iscariotes na Última Ceia, de Da Vinci. Mais tarde, Fra Bartolommeo internou-se no convento de São Marco, concentrando-se em temas sacros. Quando Da Vinci, Rafael e Michelangelo deixaram a cidade, tornou-se o maior nome da pintura florentina.

“MORTE DE LUCRÉCIA” (1525-1530), de Il Sodoma - Giovanni Antonio Bazzi (1477-1549), conhecido como Il Sodoma, deve seu apelido a hábitos adquiridos em idade madura, quando se encontrava “sempre cercado de jovens imberbes”, conforme o livro As Vidas dos Artistas (1568), de Giorgio Vasari, que também se refere ao pintor pela alcunha “O Louco” (Il Mattaccio). Representante da Alta Renascença, Il Sodoma externou tanto características maneiristas desenvolvidas a partir de Leonardo Da Vinci como traços da antiga Escola Sienesa de Pintura, derivada da arte bizantina. A fama de Lucrécia Bórgia (1480-1519) como envenenadora, incestuosa e adúltera correu a Europa, mas, diversamente do que sugere esta obra, a irmã do célebre cardeal César Bórgia morreu por complicações decorrentes de um parto.

“SÃO JERÔNIMO” (1550-1580), de Il Bassano - Jacopo da Ponte (c. 1510-1592), conhecido pelo nome da cidade onde nasceu, Bassano del Grappa, na região do Vêneto, frequentou o ateliê de Ticiano em Veneza, mestre do qual assimilou, sobretudo, as técnicas do claro-escuro e a paleta de cores. Mas, pelo período de sua melhor produção e pelo característico movimento de suas figuras, entre outros motivos, o artista poderia ser identificado à escola maneirista de pintura, que sucedeu o Renascimento e precedeu o estilo barroco. A representação de São Jerônimo, o erudito compilador da Bíblia, tão frequente entre os grandes mestres, comparece aqui com o simbolismo do estudioso eremita, em isolamento numa caverna. Il Bassano deixou quatro filhos pintores, incluindo Jerônimo da Ponte, o caçula, tão bom copista do pai que as atribuições de autoria muitas vezes se confundem.

“CRISTO ABENÇOANDO” (1506), de Rafael - A obra localiza-se no período florentino do mestre de Urbino. Historiadores estabeleceram sua datação em 1506, apontando a influência de Da Vinci no uso do esfumaçado e nas colinas que se perdem no horizonte. Ao mesmo tempo em que abençoa, a figura mostra enfaticamente suas chagas. Para a tradição teórica inaugurada no século 16 pelo pintor e historiador de arte italiano Giorgio Vasari, Rafael, em companhia de seu rival Michelangelo, representa o auge da tendência classicista da época, pela depuração extrema das antigas soluções de composição, acrescidas das interpretações de seu tempo. O Museu de Arte de São Paulo possui uma esplêndida tela do autor, também do início do século 16, Ressurreição de Cristo.

“SÃO JOÃO BATISTA”, de Donatello, em cópia - A mostra traz uma cópia de qualidade da escultura original, com 1,34 m de altura, em madeira pintada. Encomendada pela comunidade florentina de Veneza, onde ainda se encontra, a peça traz na base a inscrição 1438, mas isso não representa uma certeza. Segundo Luciano Migliaccio, professor de história da arte na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, considerando-se o conjunto da obra de Donato di Niccoló di Betto Bardi, o Donatello (1386-1466), “o estilo parece ser mais tardio, após sua passagem por Pádua”. A atitude penitente e o entalhe minucioso do manto de pele aproximam este São João de uma das mais famosas imagens do florentino, Madalena Arrependida, de 1453.

“LEDA E O CISNE”, de Leonardo Da Vinci, em cópia do século 16 - Leda é a esposa de Tíndaro, rei de Esparta, seduzida por Zeus transfigurado em um cisne, do qual gerou dois ovos, um com os gêmeos Castor e Pólux e outro com as gêmeas Helena e Clitemnestra. Conservada pela Galleria Borghese, em Roma, esta é uma cópia realizada por um discípulo direto de Leonardo Da Vinci (1452-1519), provavelmente Cesare da Sesto. A obra original do gênio, feita sobre painéis de madeira entre 1510 e 1515, foi vista pela última vez em 1691, num castelo francês, em mau estado de conservação. Além da desaparecida pintura com Leda em pé, cercada pela libidinosa figura do cisne, é provável, segundo os desenhos originais conservados, que Da Vinci tenha pintado também a mulher ajoelhada, obra da qual restaram apenas cópias de alta qualidade.

“ANUNCIAÇÃO” (1489), de Bellini - Item da soberba produção do artista vêneto Giovanni Bellini (c.1430-1516) reunida nas salas da Gallerie dell’Academia, em Veneza, este grande óleo sobre tela (2,25 m de altura) apresenta seccionamento vertical, provavelmente por ser um painel que se abria e fechava sobre um armário litúrgico ou um instrumento musical. O tema é um dos prediletos do pintor, vazado já em seu estilo maduro, de extremo depuramento e elegância de linhas, a par da utilização de “cores venezianas”, intensas, e da inclusão de detalhes da arquitetura local na composição. Note-se o simbolismo de espelhamento de formas entre os losangos de mármore do piso (terra) e os caixotes pintados do teto (céu), em efeito característico de palácios venezianos, a provocar sensação de flutuação das figuras.

Lorenzo Mammìé professor de filosofia na Universidade de São Paulo e crítico de arte.Alvaro Machadoé crítico de arte, tradutor e editor.

A exposição:Mestres do Renascimento: Obras-Primas Italianas.CCBB-SP (r. Álvares Penteado, 112, Centro, São Paulo, tel. 0++/11/3113-3651). De 13/7 a 23/9. De 2ª a 6ª, das 7h às 23h; sáb. e dom., das 8h às 23h. Grátis.

Matéria originalmente publicada na Revista Bravo Online - Ed. 191 - Julho de 2013.

sexta-feira, 25 de outubro de 2013

Clash of the Titans: Noam Chomsky & Michel Foucault Debate Human Nature & Power on Dutch TV, 1971

Debate entre os filósofos Noam Chomsky e Michel Foucault exibido no ano de 1971 numa tv holandesa. Nesse encontro histórico os dois grandes pensadores debatem questões como: existe algo de inato na natureza humana ou somos moldados pelas experiências e pelo poder da cultura e das instituições ao nosso redor. Um grande registro desses dois grandes pensadores. Legendas em inglês nos dois primeiros vídeos (com trechos do programa) e em português no vídeo três, com a íntegra do debate. Curtam!

Today, we’re revisiting the clash of two intellectual titans, Noam Chomsky and Michel Foucault. In 1971, at the height of the Vietnam War, the American linguist and the French theorist/historian of ideas appeared on Dutch TV to debate a fundamental question: Is there such a thing as innate human nature? Or are we shaped by experiences and the power of cultural and social institutions around us? The thinkers answered these questions rather differently, giving viewers a fairly succinct introduction to their basic theories of language, knowledge, power and beyond.

42 years later, you can watch the debate on YouTube in parts or in its entirety. Above you will find two excerpts that show you the highlights, complete with subtitles. Below you can watch the entire debate, from start to finish — though, unfortunately, no subtitles are provided. There is one good workaround, however. You can read a full transcript of the debate online (it’s entirely in English), or purchase a copy in book format.

Publicado originalmente em : http://www.openculture.com/2013/03/noam_chomsky_michel_foucault_debate_human_nature_power_in_1971.html

O MAL NÃO EXISTE/DEUS EXISTE - REFLEXÕES (ALBERT EINSTEIN)

Essa é para que todos reflitam! Argumentos filosóficos e indagações valiosas.

terça-feira, 15 de outubro de 2013

sexta-feira, 4 de outubro de 2013

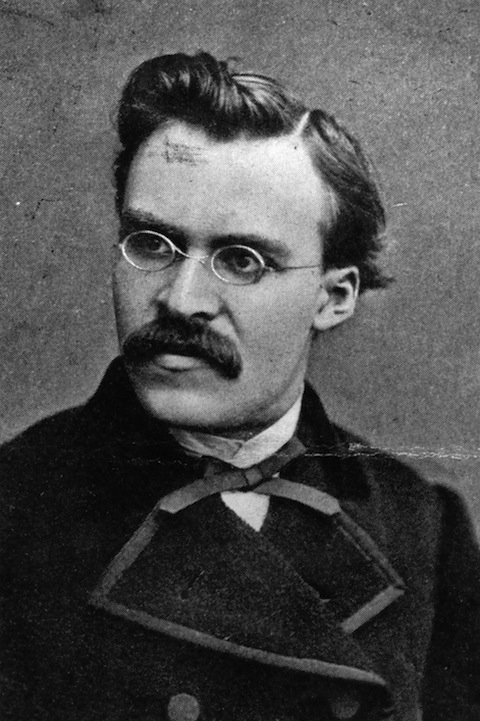

Sartre, Heidegger, Nietzsche: Three Philosophers in Three Hours

“Human, All Too Human” is a three-hour BBC series from 1999, about the lives and work of Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, and Jean-Paul Sartre. The filmmakers focus heavily on politics and historical context — the Heidegger hour, for example, focuses almost exclusively on his troubling relationship with Nazism.

The most engaging chapter is “Jean-Paul Sartre: The Road to Freedom,” in part because the filmmakers had so much archival footage and interview material (Check out a still lovely Simone de Bouvoir at minute 9:00, giggling that Sartre was the ugliest, dirtiest, most unshaven student at the Sorbonne).

Retirado de Open Culture - http://www.openculture.com/2011/04/sartre_heidegger_nietzsche_three_philosophers_in_three_hours.html

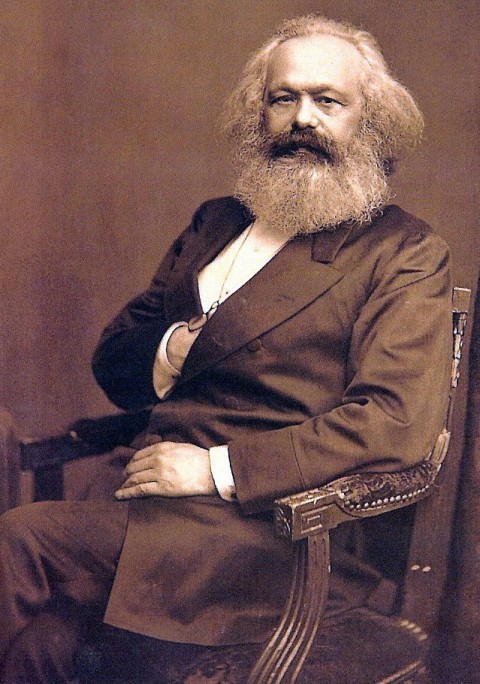

The Daily Habits of Highly Productive Philosophers: Nietzsche, Marx & Immanuel Kant

Ever wonder how famous philosophers from the past spent their many hours of tedium between paradigm-smashing epiphanies? I do. And I have learned much from the biographical morsels on “Daily Routines,” a blog about “How writers, artists, and other interesting people organize their days.” (The blog has also now yielded a book.) While there is much fascinating variety to be found among these descriptions of the quotidian habits of celebrity humanists, one quote found on the site from V.S. Pritchett stands out: “Sooner or later, the great men turn out to be all alike. They never stop working. They never lose a minute. It is very depressing.” But I urge you, be not depressed. In these précis of the mundane lives of philosophers and artists, we find no small amount of meditative leisure occupying every day. Read these tiny biographies and be edified. The contemplative life requires discipline and hard work, for sure. But it also seems to require some time indulging carnal pleasures and much more time lost in thought.

Let’s take Friedrich Nietzsche (above). While most of us couldn’t possibly reach the great heights of iconoclastic solitude he scaled—and I’m not sure that we would want to—we might find his daily balance of the kinetic, aesthetic, gustatory, and contemplative worth aiming at. Though not featured on Daily Routines, an excerpt from Curtis Cate’s eponymousNietzsche biography shows us the curious habits of this most curious man:

With a Spartan rigour which never ceased to amaze his landlord-grocer, Nietzsche would get up every morning when the faintly dawning sky was still grey, and, after washing himself with cold water from the pitcher and china basin in his bedroom and drinking some warm milk, he would, when not felled by headaches and vomiting, work uninterruptedly until eleven in the morning. He then went for a brisk, two-hour walk through the nearby forest or along the edge of Lake Silvaplana (to the north-east) or of Lake Sils (to the south-west), stopping every now and then to jot down his latest thoughts in the notebook he always carried with him. Returning for a late luncheon at the Hôtel Alpenrose, Nietzsche, who detested promiscuity, avoided the midday crush of the table d’hôte in the large dining-room and ate a more or less ‘private’ lunch, usually consisting of a beefsteak and an ‘unbelievable’ quantity of fruit, which was, the hotel manager was persuaded, the chief cause of his frequent stomach upsets. After luncheon, usually dressed in a long and somewhat threadbare brown jacket, and armed as usual with notebook, pencil, and a large grey-green parasol to shade his eyes, he would stride off again on an even longer walk, which sometimes took him up the Fextal as far as its majestic glacier. Returning ‘home’ between four and five o’clock, he would immediately get back to work, sustaining himself on biscuits, peasant bread, honey (sent from Naumburg), fruit and pots of tea he brewed for himself in the little upstairs ‘dining-room’ next to his bedroom, until, worn out, he snuffed out the candle and went to bed around 11 p.m.

This comes to us via A Piece of Monologue, who also provide some photographs of Nietzsche’s favorite Swiss vistas and his austere accommodations. No doubt this life, however lonely, led to the production of some of the most world-shaking philosophical texts ever produced, perhaps rivaled in the nineteenth century only by the work of the prodigious Karl Marx.

So how did Marx’s daily life compare to the morose and monkish Nietzsche? According to Isaiah Berlin, Marx also had his daily habits, though not quite so well-balanced.

His mode of living consisted of daily visits to the British Museum reading-room, where he normally remained from nine in the morning until it closed at seven; this was followed by long hours of work at night, accompanied by ceaseless smoking, which from a luxury had become an indispensable anodyne; this affected his health permanently and he became liable to frequent attacks of a disease of the liver sometimes accompanied by boils and an inflammation of the eyes, which interfered with his work, exhausted and irritated him, and interrupted his never certain means of livelihood. “I am plagued like Job, though not so God-fearing,” he wrote in 1858.

Marx’s money worries contributed to his physical complaints, surely, as much as Nietzsche’s social anxiety did to his. Not all philosophers have had such dramatic emotional lives, however.

Smoking plays a significant role as a daily aid, for good or ill, in the daily lives of many philosophers, such as that of giant of 18th century thought, Immanuel Kant. But Kant suffered from neither penury nor some severe case of unrequited love. He seems, indeed, to have been a rather dull person, at least in the biographical sketch below by Manfred Kuehn.

His daily schedule then looked something like this. He got up at 5:00 A.M. His servant Martin Lampe, who worked for him from at least 1762 until 1802, would wake him. The old soldier was under orders to be persistent, so that Kant would not sleep longer. Kant was proud that he never got up even half an hour late, even though he found it hard to get up early. It appears that during his early years, he did sleep in at times. After getting up, Kant would drink one or two cups of tea — weak tea. With that, he smoked a pipe of tobacco. The time he needed for smoking it “was devoted to meditation.” Apparently, Kant had formulated the maxim for himself that he would smoke only one pipe, but it is reported that the bowls of his pipes increased considerably in size as the years went on. He then prepared his lectures and worked on his books until 7:00. His lectures began at 7:00, and they would last until 11:00. With the lectures finished, he worked again on his writings until lunch. Go out to lunch, take a walk, and spend the rest of the afternoon with his friend Green. After going home, he would do some more light work and read.

For all of their various complaints and ailments, throughout their most productive years these highly productive writers embraced Gustave Flaubert’s maxim, “Be regular and orderly in your life, so that you may be violent and original in your work.” I have always believed that these are words to live and work by, with the addition of a little vice or two to spice things up.

Josh Jones is a writer and musician based in Durham, NC. Follow him at @jdmagness

Retirado de Open Culture - http://www.openculture.com/2013/10/the-daily-habits-of-highly-productive-philosophers.html

domingo, 15 de setembro de 2013

A Filosofia Contemporânea

A filosofia contemporânea pode ser vista como resultado da crise do pensamento moderno no século XIX. O questionamento ao projeto moderno se faz nos termos de um ataque à centralidade atribuída à noção de subjetividade nas tentativas de fundamentação do conhecimento empreendidas pelas teorias racionalistas e empiristas. A linguagem surge então como alternativa de explicação de nossa relação com a realidade enquanto relação de significação. A questão sobre a natureza da linguagem, sobre como a linguagem fala do real, torna-se um problema central na filosofia e em outras áreas do saber na passagem do século XIX para o século XX.

Os variados ramos da filosofia surgidos nessa época são a psicologia freudiana, a sociologia, a antropologia, a filosofia analítica, o existencialismo e a lingüística estrutural. Essas abordagens têm em comum o interesse pelo significado. Em que consiste? O que o torna possível? Como funciona?

Alguns sentiram que estudar os impulsos psicológicos era a melhor maneira de explicar como funciona o significado. Para outros, era estudar a sociedade, a cultura, a linguagem, a lógica ou a consciência. Várias abordagens diferentes começam a desenvolver seus termos e técnicas para investigar o significado.

A simples existência dessas vertentes, muitas vezes profundamente divergentes entre si, e nem sempre tendo raízes comuns, revela a centralidade do interesse pela questão da linguagem no pensamento contemporâneo. A análise da linguagem torna-se assim o caminho para o tratamento não só de questões filosóficas, mas de questões dos vários campos das ciências humanas e naturais no pensamento contemporâneo.

Quando falamos em crise da modernidade, podemos apontar três grandes rupturas que transformaram profundamente as nossas maneira de conceber o homem e o conhecimento:

- a revolução copernicana: ao retirar a Terra do centro do universo, Copérnico abala as crenças tradicionais do homem da época que passa a buscar um novo lugar seguro para superar a alteração da explicação tradicional;

- a revolução darwiniana: abala profundamente a crença na superioridade humana, no homem como o “rei da criação”, na medida em que revela o homem é apenas mais uma espécie natural dentre outras e que a espécie humana resulta de um processo de evolução natural, tendo ancestrais comuns com o macaco, portanto, não mais uma criação divina – o “rei da criação”.

- a revolução freudiana: a teoria psicanalítica de Sigmund Freud e sua descoberta do inconsciente – o homem não se define pela sua racionalidade, e sua mente não se caracteriza apenas pela consciência, mas ao contrário, nosso comportamento é fortemente determinado por desejos e impulsos de que não temos consciência e que reprimidos, não-realizados, permanecem entretanto em nosso inconsciente e manifestam-se em nossos sonhos e em nosso modo de agir.

TAO: O VAZIO DO BAMBU

Se o bambu tivesse o talo maciço, ele seria pesado, rígido, inflexível. Com isso, os taoístas perceberam que é o vazio que garante as qualidades do bambu. O vazio é um dos conceitos fundamentais do pensamento oriental.

Para a maior parte das pessoas, o vazio tem um sentido negativo. Significa nulidade, inexistência, zero. Para os orientais é o oposto. Se o bambu tem suas virtudes por causa do caule oco, então o vazio tem um sentido positivo. O vazio é a origem de boas qualidades, é algo que se valoriza e permite a existência das coisas. Basta pensarmos de modo inverso. Se o elevador estiver lotado, não podemos entrar. Se nossa mente estiver entulhada de preocupações, não podemos pensar direito.

É dessa forma que os sábios antigos viam o vazio. Não pela ausência, mas sim pelas possibilidades que ele abre, pelos benefícios que ele traz. É uma visão positiva e não negativa. Um antigo texto chinês, o Tao Te Ching, diz: “O vaso é feito de argila, mas é o vazio que o torna útil. Abrem-se portas e janelas nas paredes de uma casa, mas é o vazio que a torna habitável”.

O vazio é invisível. Apesar de óbvio, esse detalhe é fundamental porque mostra que as coisas mais importantes são invisíveis. Os sábios sabem que existem coisas mais profundas do que as aparências

Para os mestres orientais, o vazio é universal, onipresente. Percebiam que o Sol flutuava no céu, no vazio, que a lua flutuava no escuro da noite, no vazio. Para os mestres orientais, “universo”, “o todo” e “vazio” são conceitos correspondentes. Tudo nasce no (e do) vazio e tudo volta para o vazio. O mesmo vazio do bambu.

Para a maior parte das pessoas, o vazio tem um sentido negativo. Significa nulidade, inexistência, zero. Para os orientais é o oposto. Se o bambu tem suas virtudes por causa do caule oco, então o vazio tem um sentido positivo. O vazio é a origem de boas qualidades, é algo que se valoriza e permite a existência das coisas. Basta pensarmos de modo inverso. Se o elevador estiver lotado, não podemos entrar. Se nossa mente estiver entulhada de preocupações, não podemos pensar direito.

É dessa forma que os sábios antigos viam o vazio. Não pela ausência, mas sim pelas possibilidades que ele abre, pelos benefícios que ele traz. É uma visão positiva e não negativa. Um antigo texto chinês, o Tao Te Ching, diz: “O vaso é feito de argila, mas é o vazio que o torna útil. Abrem-se portas e janelas nas paredes de uma casa, mas é o vazio que a torna habitável”.

O vazio é invisível. Apesar de óbvio, esse detalhe é fundamental porque mostra que as coisas mais importantes são invisíveis. Os sábios sabem que existem coisas mais profundas do que as aparências

Para os mestres orientais, o vazio é universal, onipresente. Percebiam que o Sol flutuava no céu, no vazio, que a lua flutuava no escuro da noite, no vazio. Para os mestres orientais, “universo”, “o todo” e “vazio” são conceitos correspondentes. Tudo nasce no (e do) vazio e tudo volta para o vazio. O mesmo vazio do bambu.

Trecho do livro A sabedoria da Natureza, de Roberto Otsu, Editora Ágora, S. Paulo

Fonte: projetophronesis.com

quinta-feira, 12 de setembro de 2013

Uma visão budista do livre arbítrio, para além do determinismo e do indeterminismo, segundo Allan Walace

O trecho abaixo faz parte do artigo “Uma Visão Budista do Livre Arbítrio: Além do Determinismo e do Indeterminismo” (“A Buddhist View of Free Will: Beyond Determinism and Indeterminism.”, Journal of Consciousness Studies, 2011), do estudioso budista americano Alan Wallace, phD em Estudos Religiosos na Stanford University (EUA), fundador da Santa Barbara Institute for Consciousness Studies (EUA) e autor de livros como “Hidden Dimensions: The Unification of Physics and Consciousness” e “Tibetan Tradition of Mental Development“. Está aqui como uma abordagem alternativa a outras publicadas aqui sobre o assunto do livre arbítrio, como na palestra em que o pesquisador Gary Weber defende, no post “Você não está no controle [1]: Gary Weber, Einstein e Ramana Maharshi e como “tudo está predeterminado”, de julho passado, dividido em três posts.

Tomando as palavras do Buda como parâmetro principal para interpretar a questão do livro arbítrio, Alan Wallace reúne algumas visões de psicólogos como William James e de cientistas como Stephen Hawking para comparar as abordagens, inclusive com algumas das mais contemporâneas conclusões sobre o tema, e, seguindo o venerado “caminho do meio“, equilibra a visão budista entre o determinismo das limitações humanas ordinárias e o estado para além das limitações, que faz parte da natureza humana mas permanece obscurecida — momentaneamente. Estando “além do intelecto e da lógica“, não pode, por sua vez, ser descrito por completo em um artigo (mas pode ser explicado até seu limite).

É um tema delicado e que toca em pontos profundos das crenças das pessoas e das abordagens das correntes filosóficas e científicas humanas, portanto, se beber não dirija. Talvez eu possa começar levantando algumas hipóteses para tentar “acender mais regiões” de nossos cérebros, como, por exemplo, e de que teríamos muito mais limitações e precondicionamentos que estamos dispostos a ver e aceitar (e que em uma dimensão continuarão sempre existindo, inevitavalmente), e simultaneamente também teríamos muito mais espaço para a liberdade e libertação do que sequer imaginamos que existe. Em qual nível da realidade manifestada essas duas dimensões convivem há um mistério. E/ou talvez seja um túnel de conhecimento onde só caiba um de cada vez (nós mesmos). De qualquer maneira, a própria criação do conceito de livre-arbítro pressupõe a existência de uma não-liberdade, em algum lugar, em alguma dimensão.

O artigo completo tem 15 páginas e a tradução abaixo dá conta de apenas uma, do subtítulo “O Ideal Budista de Liberdade” (The Buddhist Ideal of Freedom). A compreensão do contexto completo da argumentação de Alan Wallace é importante, mas o trecho selecionado abaixo é também compreensível sozinho. Se houver dúvida, então, é recomendável a leitura do artigo completo (em inglês). Se houver interesse, é possível traduzir mais trechos (neste caso, seria interessante saber por qual assunto teríamos mais necessidade de saber).

Fonte: http://dharmalog.com/2013/09/11/visao-budista-livre-arbitrio-alem-determinismo-indeterminismo-alan-wallace/“À luz de uma definição moderna de liberdade como a capacidade de alcançar o que é de valor em uma gama de circunstâncias (Maxwell, 1984), a tradição budista claramente enfatiza que os seres sencientes ordinários não são inteiramente livres, porque estamos limitados por aflições mentais tais como o desejo, a hostilidade e a ilusão, que por sua vez nascem da nossa ignorância da verdadeira natureza da realidade; e, enquanto vivemos nossas vidas sobre o domínio dessas aflições, nos mantemos na prisão de seus resultantes sofrimentos. Mas o Buda trouxe uma hipótese verdadeiramente surpreendente, que o sofrimento e suas causas internas não são intrínsecas às mentes dos seres sencientes, pois em cada ser existe uma dimensão da consciência “brilhantemente luminosa” que, embora velada por contaminações passageiras, é em si mesma livre da ignorância e das aflições mentais, e que pode ser revelada pela prática espiritual.Comentários do Budismo Theravada identificam essa mente radiante como a naturalmente pura “base do ser” (bhavanga), o estado relaxado da mente que não está incluído nos seis modos da consciência, que são os cinco sentidos físicos mais a consciência ordinária da mente. Esta dimensão da consciência se manifesta no estado de sono sem sonhos e na morte, e durante o estado de vigília a mente momentaneamente é revertida para ele entre períodos de engajamento com os objetos da cognição. Em circunsâncias normais, nós geralmente não temos reconhecimento claro desse estado básico relativo da consciência, mas pode ser vividamente experimentado com a conquista meditativa da atenção estável e altamente focada (samadhi), em que a atenção é retirada de todos os objetos, sensoriais e mentais. A base do “tornar-se” descrita no Budismo mais antigo tem uma semelhança forte com as descrições do substrato da consciência (alaya-vijñana) da tradição da Grande Perfeição do Budismo Tibetano.Essa mente brilhantemente luminosa pode ser entendida alternativamente como o estado descondicionado da consciência que está presente depois que um arhat, aquele que atingiu o nirvana, morre, para nunca mais reencarnar. Tal consciência, que transcende os cinco agregados psicofísicos, é dita como sendo não-manifesta, eterna e não-condicionada. Como é não-nascida – nem criada por causas prévias – e não é a consciência de alguém ou de algo além do que ela mesma, deve estar presente em cada ser senciente antes da conquista do nirvana. Esta dimensão da consciência está além do alcance da mente conceitual, por isso sua possível influência nas mentes dos seres sencientes ordinários é inimaginável. Tal atenção primitiva e transcendente parece ser similar à natureza de Buda apresentada no Budismo Mahayana e à consciência primitiva (rg pa) ensinada na Grande Perfeição. Essa dimensão primordial da consciência é dita como sendo a fonte mais profunda de nossa busca por felicidade e libertação, eé conhecida como o último estágio da liberdade para todos os seres. Mas uma vez que sua natureza transcende o domínio da mente conceitual, da mente racional, não se sujeita à análise racional, e sua maneira de impactar a mente e o resto do mundo natural também está além da dimensão da filosofia. Pode ser conhecida diretamente através da atenção não-dual, mas não pode ser objeto do intelecto.Uma compreensão Budista moderna do “livre arbítrio” não foca na questão se a vontade é condicionada por causas e condições prévias, mas na extensão em que nós temos liberdade para tomar decisões que são condutivas à nossa própria felicidade e à felicidade genuína dos outros. Tais escolhas são condicionadas, com certeza, somente por sabedoria e compaixão, ao invés de desejo, hostilidade e ilusão. Meditações praticadas com a mente ordinária são conduzidas para dentro do campo de interações causais, levando à liberdade cada vez maior para fazer escolhas sábias. Quando alguém se liberta da consciência ordinária em direção à atenção primordial, transcende a dimensão do intelecto e da causalidade, e é aqui que a liberdade verdadeira e primordial é descoberta. Isso não é algo que possa ser provado com a lógica, mas pode ser percebido através da experiência direta que nasce de uma prática de meditação rigorosa e regular. A tradição Budista concordaria com (William) James quando ele diz, “O pensamento lida somente com as superfícies. Pode nomear a grossura da realidade, mas não pode penetrá-la, e sua insuficiência aqui é essencial e permanente, não temporária”. (…)~ Alan Wallace, ”Uma Visão Budista do Livre Arbítrio: Além do Determinismo e do Indeterminismo”

domingo, 8 de setembro de 2013

sábado, 24 de agosto de 2013

terça-feira, 20 de agosto de 2013

Explicando “Direito e Democracia” (1): O que é uma Teoria Crítica?

A primeira coisa que você precisa saber sobre “Direito e Democracia” é que ele não é um livro de filosofia política e filosofia do direito como os outros. Devido ao fato de ele abordar temas como direitos humanos, democracia, interpretação jurídica, controle de constitucionalidade, legislação e esfera pública, você pode se sentir tentado a compará-lo com obras como “Uma Teoria da Justiça” e “O Liberalismo Político”, de John Rawls, “A Moralidade da Liberdade”, de Joseph Raz, “Sociologia do Direito”, de Niklas Luhmann, ou os recentes “A ideia de justiça”, de Amartya Sen, e “Justice for Hedgehogs”, de Ronald Dworkin. Mas ele se distingue destes outros livros porque ele não é uma tentativa nem de descrever o direito tal como ele funciona (abordagem descritiva) nem de propor um modelo ideal de como o direito deveria funcionar (abordagem normativa). Ele é um livro que ilustra um tipo bastante peculiar de teoria, chamado de “teoria crítica”. Isso exige uma explicação prévia, que nos ocupará nesta primeira conversa.

O que é uma teoria crítica?

Esta pergunta precisa ser respondida a partir de quatro dimensões características da teoria crítica: a dimensão teleológica, do interesse de investigação; a dimensãoperspectiva, do ponto de vista da investigação; a dimensão objetal, do objeto da investigação; e a dimensão temporal, da configuração histórica do objeto.

a) Dimensão Teleológica: Compromisso com a Emancipação Social

Em primeiro lugar, a teoria crítica está vinculada a certo interesse de investigação: ela é teoria sobre a realização da emancipação social na atual configuração da sociedade. Esta é a dimensão teleológica da teoria crítica: Ela investiga a sociedade, primeiro, para saber qual o estado atual de realização da emancipação social e, depois, para intervir na sociedade em direção à emancipação social. Ela não é, pois, contemplativa, neutra e desinteressada. Ela é investigação a partir de um interesse prático (a emancipação social), que adota a postura de denunciar o que impede e promover o que favorece a emancipação social e que se concebe a si mesma como parte da sociedade que ela investiga, ou seja, como um estudo que só tem condições de compreender seu objeto porque se situa dentro dele com interesse prático de conduzi-lo em certa direção, em vez de outra. Esta direção é a emancipação social.

Por emancipação social, devemos entender, em sociedades modernas, a situação em que a sociedade vive em conformidade com suas aspirações de máxima liberdade e igualdade. Mas, diferentemente de um ideal abstrato ou utopia, a emancipação social é concebida como uma força em movimento na sociedade, uma tendência que busca realização através das estruturas e circunstâncias sociais concretas e cuja compreensão deve ser atualizada a cada vez a partir do que sua realização concreta sinaliza como desafios e potencialidades no presente. A emancipação social não é um ideal imaginado pelo filósofo, mas uma força histórica de realização da liberdade e igualdade que se mostra atuante nos avanços e recuos das sociedades reais. Portanto, a atitude do investigador em relação à realização da emancipação social não é a de imaginar que tipo de sociedade realizaria maximamente a liberdade e a igualdade e em seguida checar até que ponto a sociedade que temos hoje já corresponde a este ideal, e sim a de captar que tipo de configuração da liberdade e da igualdade tem atuado como força de emancipação social nas circunstâncias do presente. A sociedade não apenas informa até que ponto a emancipação social está realizada, mas também que configuração da emancipação social está atuante como força histórica do presente.

No caso de Direito e Democracia, a emancipação social que atua como força histórica de nosso tempo é identificada com a realização da autonomia em suas faces privada e pública, disto resultando que os direitos humanos (que protegem a autonomia privada de um modo que depende da autonomia pública) e a soberania popular (que realiza a autonomia pública de um modo que depende da autonomia privada) devem ser vistos como os potenciais atuais de realização da emancipação social. Sendo assim, uma teoria crítica do direito e da democracia é uma teoria sobre como o direito e a democracia se situam no jogo de forças de realização e de bloqueio da emancipação social concebida como dupla autonomia, ou, o que é o mesmo, de como direito e democracia incorporam versões socialmente realizáveis dos direitos humanos e da soberania popular e estão sob ameaça constante de forças que atuam com outros propósitos e no sentido contrário. Tudo isso veremos em conversas posteriores sobre a obra.

Esta tentativa de captar a configuração do ideal de emancipação social que está atuante como força histórica do presente, de verificar até que ponto esta emancipação social está realizada, de descobrir quais forças sociais atuam como obstáculos ou como potenciais para a sua realização e de, por fim, contribuir para o avanço da emancipação social é o objetivo de investigação presente numa teoria crítica. Desta dimensão teleológica de sua atividade derivam as outras três dimensões: perspectiva, objetal e temporal.

b) Dimensão Perspectiva: Além da Dicotomia entre Real e Ideal

Em segundo lugar, a teoria crítica acredita que está em contraposição a um outro tipo de teoria, normalmente chamado de teoria tradicional (seja na sua versão descritiva, seja na sua versão normativa). Isto acontece porque, diante de certo quadro histórico de realização da emancipação social, é possível adotar três perspectivas: uma é de tentar descrever como as coisas na sociedade são (abordagem descritiva), outra é de tentar propor um modelo ideal de como as coisas na sociedade deveriam ser (abordagem normativa) e outra é contribuir para a realização concreta do tipo de emancipação social que atua como força histórica no presente (abordagem crítica). As duas primeiras, do ponto de vista de uma teoria crítica, resultam em distorções.

A abordagem descritiva pressupõe que seu objeto tem uma identidade atemporal que pode ser enunciada e é uma unidade ordenada em que todos os elementos contribuem para a mesma coisa. A teoria crítica nega que seja assim, porque objetos sociais não têm essências, apenas papeis contingentes em situações históricas transitórias, e não são unidades ordenadas, porque neles se revela sempre o conflito entre forças históricas que impulsionam e que bloqueiam a realização da emancipação social. Portanto, objetos sociais são relacionais e conflituosos, o tipo de coisa que não é passível de simples descrição. Toda vez que se tenta meramente descrever um objeto social se assume que sua função na configuração social atual corresponde à sua essência e se normaliza a situação presente de bloqueio parcial da emancipação social como se fosse mais ou menos inalterável. Toda teoria que se pretende ser “mera descrição” contribui, portanto, para a aceitação da situação presente como resultante de essências e forças normais e imutáveis e, por isso mesmo, é um desserviço à emancipação social.

Já a abordagem normativa se arroga a uma pretensão, a de dizer ao mundo concreto que rumo ele deveria tomar, que está acima das capacidades humanas em pelo menos dois sentidos: porque não é possível saber que configuração social seria a ideal sem conhecer quais seriam todas as suas condições e consequências no mundo concreto, coisa que é impossível meramente imaginando um mundo hipotético diferente do atual, e porque a história segue o curso que segue a despeito dos ideais abstratos, não no sentido de que este curso seja inevitável e indiferente a qualquer ideal, e sim no sentido de que ele é composto por uma multidão de atos livres e imprevisíveis, que escapam ao controle de qualquer agente transformador individual ou institucional e que realizam um ideal de tipo distinto, inscrito no curso mesmo da história de cada época. Ao querer colher ideais sociais não da história concreta, mas da imaginação e aspiração abstrata, a abordagem normativa se tornavazia no conteúdo e impotente na força de realização. (É importante perceber que, na teoria crítica, ideal e real não são opostos e, quando falamos de “jogo de forças”, não se trata de conflito entre ideal e real, e sim de conflito no interior do real entre forças favoráveis e desfavoráveis à realização do ideal. O ideal é uma força histórica que atua no interior do real e o real é uma configuração de forças conflitantes que ora promovem ora bloqueiam a realização do ideal.)

No caso de Direito e Democracia, este jogo de forças entre ideal e real é representado pela tensão entre facticidade e validade e as abordagens normativa e descritiva a serem afastadas consistem na tentativa, por um lado, de propor teorias da justiça desvinculadas das forças sociais concretas (o normativismo abstrato das teorias filosóficas da justiça) e na tentativa, por outro lado, de descrever o funcionamento do direito ignorando o jogo de forças no interior do real em relação ao ideal (o realismo cético das teorias empíricas da democracia). No caso do direito o risco a ser evitado é precisamente de contraposição ingênua entre ideal e real, caindo na tentação de contrastar a idealidade das normas previstas com a realidade dos fenômenos sociais que não correspondem plenamente às normas (por exemplo, entre o que está prometido na constituição e nas leis e o que se mostra na prática etc.). É preciso abordar tanto as normas quanto as práticas sociais como “jogos de força” no interior do real em relação ao ideal, ou, como Habermas fará ao longo da obra, como esferas distintas de manifestação da tensão entre facticidade e validade. Tudo isso, também, veremos ao longo das outras conversas.

Tanto a abordagem descritiva quanto a normativa compõem um modo de investigação a que a teoria crítica se refere com o nome de teoria tradicional e ambas devem ser igualmente afastadas. A teoria crítica retém da abordagem descritiva seu compromisso com o real e da abordagem normativa seu compromisso com o ideal, mas vai além das duas no sentido de que pretende investigar a realização do ideal no real, colhendo o ideal com que trabalha a partir da força histórica que atua no próprio real e abordando o real como espaço de conflito entre forças de realização e de bloqueio de emancipação. Não distorce o real assumindo que é imutável e unitário nem distorce o ideal tornando-o refém de fantasias impotentes. Ela opera com o ideal que se realiza por meio do real e com o real como conflito de promoção e bloqueio, de avanços e recuos de ideal na história concreta.

c) Dimensão Objetal: Teoria do Objeto Situado na Sociedade como um Todo

Em terceiro lugar, o objeto de uma teoria crítica é sempre a sociedade como um todo. Mesmo que ela seja uma teoria crítica do direito, ou da democracia, ou da jurisdição etc., ela será sempre uma teoria crítica sobre o papel do direito, da democracia ou da jurisdição na sociedade como um todo. Na abordagem crítica, há uma teoria social no interior da qual se situa a teoria sobre qualquer outro objeto. Esta é a dimensão objetal da teoria crítica: ela é sempre teoria da sociedade como um todo ou de como certa instituição, estrutura ou fenômeno social interage com a sociedade como um todo. Ela vê o seu objeto integrado com uma totalidade social na qual desempenha um papel, o que tem duas implicações: a primeira é que a clássica pergunta da teoria tradicional sobre “o que é” determinada coisa (por exemplo, o direito) é substituída por outra pergunta, típica da teoria crítica, sobre qual o papel daquela coisa (por exemplo, o direito) na sociedade como um todo; a segunda é que o objeto de estudo é concebido desde o princípio como integrado numa rede de relações de influência, interferência, complementaridade e conflito com outros vários fenômenos da sociedade, não sendo possível conhecê-lo isoladamente, mas apenas no interior desta rede de relações. Sendo assim, em terceiro lugar, uma teoria crítica sobre certa coisa é uma teoria de como aquela coisa se situa no interior de uma teoria da sociedade como um todo. Como veremos, isto vale para o tipo de abordagem do direito, dos direitos humanos, da soberania popular, da democracia representativa, do controle de constitucionalidade, da esfera pública etc. ao longo deDireito e Democracia.

d) Dimensão Temporal: Teoria que Parte de (e Retorna a) um Diagnóstico de Época

Em quarto lugar, a teoria crítica se compromete desde o princípio com produzir uma dupla vinculação de seu objeto a um diagnóstico de época. Esta é a dimensão temporal da teoria crítica: ela é sempre teoria do objeto situado na sociedade como um todo sob certa configuração histórica. Por isso, seu ponto inicial e seu ponto final, a configuração social na qual ela situa seu objeto no princípio e a configuração social que passou a ser possível perceber depois do estudo deste objeto no final, são diagnósticos de época. Um diagnóstico de época é uma resposta à pergunta: “Que tempos são estes em que vivemos?” do ponto de vista do interesse pela emancipação social. Portanto, um diagnóstico de época fixa, no início da investigação, com que tipo de sociedade estamos lidando hoje, qual tipo de ideal de emancipação social (liberdade e igualdade) se mostra atuante nela como força histórica e quais forças contribuem para a promoção e para o bloqueio da emancipação social. É neste contexto que o objeto da investigação será situado e estudado. Depois de ter-se mostrado como o objeto da investigação interage com este jogo conflituoso de forças em prol e contra a emancipação social típica de seu tempo histórico, este conhecimento crítico acerca do objeto enriquecerá, também ele, novamente o diagnóstico de época de que se dispõe. Como veremos, tanto o capítulo inicial (Cap. I) quanto o capítulo final (Cap. IX) de Direito e Democracia fornecem diagnósticos de época: o primeiro, herdeiro da teoria social ampla da obra Teoria da Ação Comunicativa, de 1981, e o segundo, resultante da percepção de umaparadigma procedimental como força emancipatória que se insinua na configuração histórica presente da realização do direito e da democracia.

Fonte: Blog Filósofo Grego

Assinar:

Comentários (Atom)

orcid.org/0000-0002-3614-6314

orcid.org/0000-0002-3614-6314